News

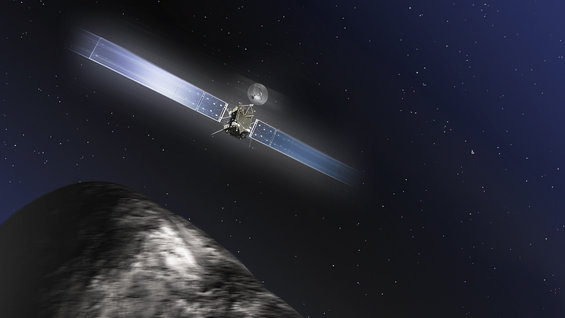

La mission Rosetta

La sonde spatiale Rosetta a pour mission de recueillir des données sur la composition du noyau d’une comète et de son comportement lorsqu’elle s’approche du soleil. L’objectif recherché est de comprendre le rôle joué par les comètes dans la formation du système solaire.

La Commission Stratégie et affaires internationales de la 3AF a pris l’initiative d’auditer lors de sa séance du 19 février 2014 un des principaux investigateurs scientifiques de la mission, Yves Langevin, directeur du laboratoire de recherche spatiale sélectionné par le CNES, l’ Institut d’Astrophysique Spatiale.

Selon Y. Langevin, l’élément fondateur du programme de l’Agence spatiale européenne (ESA) remonte à 1981, date de la sélection de la sonde Giotto destinée à l’étude de la comète de Halley. Ce fut la première mission européenne à quitter l’environnement terrestre. L’ESA a ensuite élaboré en 1984 un programme pluriannuel pour les sciences spatiales comprenant les programmes scientifiques Soho, XMM, First Herschel et une mission de retour sur Terre d’un échantillon primitif dite CNSR (pour Comet Nucleus Sample Return).

S’agissant du programme alors intitulé Rosetta, envisagé à l’origine en coopération avec les Etats-Unis, l’ESA a décidé qu’il serait purement européen (septembre 1993) du fait de la défaillance de la NASA quant à sa contribution au programme CNSR/Rosetta…

La mission avait été prévue initialement pour un lancement en 2003 avec une fusée Ariane 5C pour une durée de voyage de 10 ans pour atteindre la comète Wirtanen. La difficulté rencontrée a été due au fait du tir avorté d’Ariane 157. L’ESA rechercha alors une solution de rechange pour le lancement. Un tir avec une fusée Proton via Vénus fut envisagé mais finalement abandonné- la raison avancée était que la sonde ne pouvait s’approcher de 0,7AU du soleil pour des raisons thermiques (1AU équivaut à environ 50 millions de km).

La mission de ce fait prit un an de retard et le lancement eut lieu le 2 mars 2004 avec une AR5 G pour un voyage de 10,5 ans. La comète Wirtanen fut abandonnée comme objectif et au profit de la comète Tchourioumov-Guérassimenko.

Pour atteindre la comète, la sonde fait appel à quatre reprises à l’assistance gravitationnelle de la Terre et de Mars pour être à même d’obtenir une trajectoire parallèle à celle de la comète et avec une vitesse identique. A souligner que lors de son voyage vers la comète, la sonde a croisé deux astéroïdes, l’un en 2008, Steins, et l’autre le 10 juillet 2010, Lutetia. A la fin de cette trajectoire il était prévu une période d’hibernation de Rosetta de 31 mois afin de ne pas consommer la moindre énergie, et ce, à une distance supérieure à 4,5 AU !

Ces aléas ont conduit à un retard de 3,5 ans de la mission, la durée de la trajectoire est passée de 8 ans pour la comète Wirtanen à 10,5 ans pour Tchourioumov-Guérassimenko.

Techniquement parlant, Rosetta est une sonde de trois tonnes. Elle orbitera en 2014 autour de la comète avec une période de plusieurs mois. Elle dispose d’un atterrisseur « Philaé » de 100 kg destiné à se poser sur le noyau de la comète dont les dimensions sont environ 4 km par 1 km. Du fait du renoncement par la NASA, il n’a plus été possible d’utiliser pour l’alimentation en énergie les RTG (Radio Thermal Generator), équipement non disponible en Europe. L’ESA a eu recours à deux panneaux solaires (64 m²) orientables à plus ou moins 180 degrés. La sonde elle-même est équipée de 24 moteurs et elle est stabilisée selon les 3 axes, le contrôle de son attitude étant réalisé par deux viseurs d’étoiles permettant de corriger sa trajectoire.

Compte tenu de la distance plus ou moins importante de la sonde par rapport au soleil au cours de son orbite, il s’avère nécessaire soit de réchauffer l’intérieur de la sonde pour maintenir l’instrumentation à une température satisfaisante, soit de le refroidir à l ‘approche du soleil, à l’aide de radiateurs. La sonde dispose de 11 instruments scientifiques, pesant 165 kg, dont un spectro-imageur chargé de déterminer la constitution du noyau qui doit aussi permettre de poser l’atterrisseur dans les meilleures conditions possibles.

L’atterrisseur est équipé de dix instruments pesant 21 kg et dont la consommation totale est de 6 W. Il comprend un système de forage qui permet de percer sur 30 cm le sol et d’ancrer l’atterrisseur au sol.

L’ensemble des données recueillies sera transmis au sol par le système de télécommunications de la sonde. Elle est munie d’une antenne parabolique grand gain de 2,2 mètres de diamètre qui renvoie les informations vers la Terre (station de New Norcia, Australie).

Les prochaines étapes de la mission en 2014, dont la Lettre de 3AF rendra compte en temps voulu par des contributions du CNES, sont les suivantes :

- Avril-mai : manœuvres de rendez-vous, à une vitesse de l’ordre de 1300 m/s,

- Juin-juillet : phase d’approche,

- Juillet-octobre : imagerie complète du noyau,

- Début novembre : atterrissage de Philaé, et analyse d’échantillons prélevés en surface.

Une mission passionnante à suivre…

Aucun commentaire

Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.